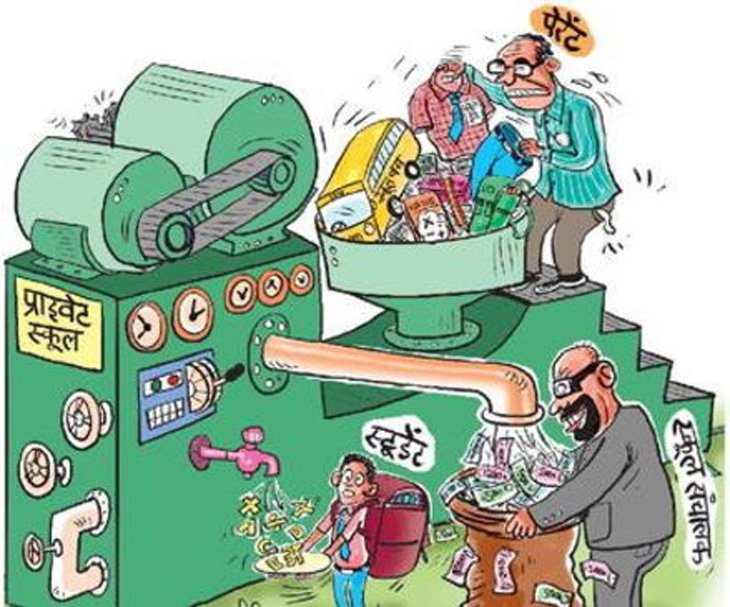

शिक्षा को राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है। यह वह मूल आधार है जिस पर देश का भविष्य आकार लेता है। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था खुद भ्रष्टाचार, शोषण और मनमानी की चपेट में आ जाए, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबें, ड्रेस और एडमिशन फीस के नाम पर खुलेआम की जा रही लूट एक बार फिर सुर्खियों में है। यह न केवल शासनादेशों की खुली अवहेलना है, बल्कि शिक्षा को एक वाणिज्यिक उत्पाद में बदलने की खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत भी है।

इस सम्पूर्ण परिदृश्य में सबसे अधिक पीड़ित है वह वर्ग जिसे ‘मध्यम वर्ग’ कहा जाता है। यह वह तबका है जो आर्थिक रूप से न तो इतने सशक्त स्थिति में है कि बिना सोचे-समझे पैसे खर्च कर सके और न ही इतना कमजोर कि सरकारी स्कूलों पर निर्भर रहे। वह सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों के भविष्य और अपने आत्मसम्मान के बीच संतुलन साधते हुए हर वर्ष अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने की कोशिश करता है। परन्तु जिस उम्मीद और आकांक्षा से वह इस व्यवस्था में प्रवेश करता है, वह व्यवस्था उसे हर बार अपमानित, शोषित और आर्थिक रूप से लहूलुहान कर छोड़ देती है।

सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, आज भी सैकड़ों स्कूलों में किताबें और ड्रेस केवल उन्हीं दुकानों से खरीदने के लिए अभिभावकों को विवश किया जा रहा है, जिनसे स्कूल संचालकों की सांठगांठ होती है। नियम कहता है कि स्कूलों को किताबें और ड्रेस परिसर में नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में हर अभिभावक जानता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। एक अभिभावक के सामने यह विकल्प नहीं होता कि वह सस्ती दुकान से किताब खरीदे, क्योंकि स्कूल तय करता है कि कौन-सी किताबें चलेंगी और वे कहां से मिलेंगी। यह शिक्षण नहीं, व्यावसायिक सौदेबाजी है।

इन स्कूलों में प्रवेश शुल्क के अलावा ‘विकास शुल्क’, ‘स्मार्ट क्लास शुल्क’, ‘क्लब सदस्यता शुल्क’, ‘आईडी कार्ड शुल्क’, जैसी न जाने कितनी प्रकार की मदों में पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर कोई अभिभावक इस पर सवाल उठाता है तो उसे यह कहकर चुप कर दिया जाता है कि ‘अगर आपको यह स्कूल महंगा लग रहा है, तो आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लें।’

मध्यम वर्ग के पास विकल्प नहीं हैं। उसे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना क्योंकि वहां अब भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और वह यह सोचकर प्राइवेट स्कूलों का रुख करता है कि उसके बच्चे को बेहतर माहौल और अवसर मिलेंगे। वह इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे आर्थिक बोझ तले दबता चला जाता है। हर साल बढ़ती फीस, महंगी किताबें, और स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतें उसकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा निगल जाती हैं।

मनोवैज्ञानिक रूप से यह वर्ग हर वर्ष खुद को अपमानित, हताश और भ्रमित पाता है। उसका आत्मविश्वास टूटता है और वह सामाजिक प्रतिस्पर्धा में खुद को पिछड़ा महसूस करने लगता है। यह न केवल आर्थिक संकट है, बल्कि सामाजिक और मानसिक संकट भी है।

प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से समय-समय पर सख्त आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर इनका पालन ना के बराबर होता है। कभी-कभी केवल औपचारिक जांच और कार्रवाई का नाटक कर स्थिति को शांत कर दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है।

सवाल यह है कि अगर कोई स्कूल सरकारी आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उसकी मान्यता रद्द की जाती? क्या यह प्रशासनिक मिलीभगत का संकेत नहीं है? क्या यह संभव है कि इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस आर्थिक घोटाले में कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारी भी हिस्सेदार न हों?

अगर राज्य स्तर पर आंकड़ों को एकत्र किया जाए, तो यह साफ हो जाएगा कि यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं, बल्कि अरबों रुपये का संगठित घोटाला है। अकेले उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में प्राइवेट स्कूल संचालित हैं और प्रत्येक स्कूल सालाना लाखों-करोड़ों की अवैध वसूली कर रहा है। यह रकम कहां जा रही है? इसका हिसाब कौन देगा?

यह स्थिति योगी सरकार की ‘शिक्षा सुधार’ की नीतियों और वादों को भी कठघरे में खड़ा करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, समावेशी और सुलभ बनाने की बात कही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है।

अब समय आ गया है कि समाज इस शोषण के खिलाफ एकजुट हो। अभिभावकों को संगठित होकर इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सामाजिक संगठनों, उपभोक्ता फोरम और मीडिया को इस विषय को गंभीरता से उठाना होगा। न्यायपालिका को भी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की पहल करनी चाहिए।

इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वह एक स्पष्ट पोर्टल या हेल्पलाइन बनाए, जहां अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और उस पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि कोई स्कूल निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करता है, तो उसकी मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए।

हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं हो सकता। यदि बच्चों की शिक्षा केवल एक ‘प्रोडक्ट’ बनकर रह जाएगी, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रख रहे हैं जहां शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक समरसता केवल किताबों तक सिमट जाएगी।

मध्यम वर्ग की यह लाचारी केवल आर्थिक नहीं है, यह एक सामाजिक त्रासदी भी है। उसे अब और शोषित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूलों की यह बेलगाम मनमानी यदि नहीं रुकी, तो इसका असर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा।

सभी की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा को शोषण का माध्यम बनने से बचाया जाए। यही सच्चे अर्थों में ‘सबका साथ, सबका विकास’ की ओर एक ठोस कदम होगा।