हृदेश कुमार

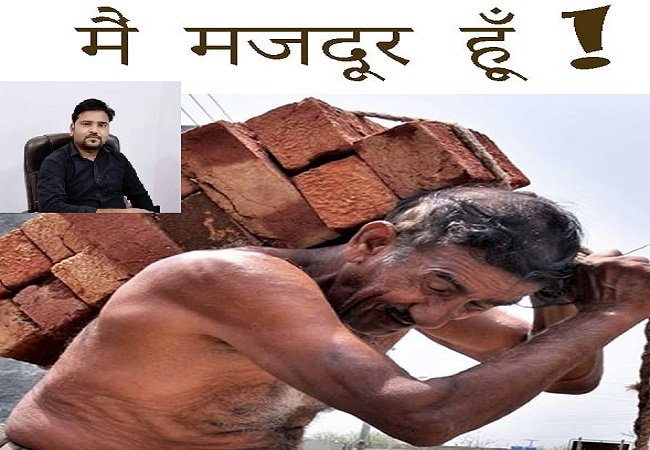

“मैं मज़दूर हूँ, मेरा न जाने दर्द कोई” — यह सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि उस भारतवर्ष की आत्मकथा है, जो निर्माण के कंधों पर टिका है लेकिन नाम उनके कहीं नहीं लिखे जाते। यह पंक्ति उन करोड़ों मजदूरों की आवाज़ है जिनका पसीना हमारे सपनों की इमारतों की नींव में छिपा है, लेकिन जिनके आँसू अक्सर मिट्टी में दब जाते हैं।

ईंट-भट्ठों से लेकर खेतों की मेड़ों तक, मल्टी-स्टोरी इमारतों से लेकर सीवर की अंधेरी गलियों तक, मजदूर हर जगह है, पर कहीं नहीं है। उसका नाम किसी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं, उसकी मेहनत किसी रिपोर्ट में नहीं गिनी जाती।

रामदीन, जो 30 वर्षों से निर्माण मजदूरी करते हैं, बताते हैं:

“हम रोज़ नई इमारत बनाते हैं, पर खुद सिर छिपाने को टाट का छप्पर भी नसीब नहीं। जब बीमार पड़ते हैं, तो अस्पताल दूर और दवा महंगी लगती है। तब समझ आता है – मज़दूर का कोई नहीं।”

भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों का है। लेकिन न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी इनके लिए एक सपना हैं।

सरकारों ने श्रम सुधारों की घोषणाएं की हैं—ई-श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मनरेगा—लेकिन इन योजनाओं की पहुंच सीमित है। ज़्यादातर मजदूर तो अपने हक़ और अधिकार को जान ही नहीं पाते।

कोरोना महामारी का दौर मजदूरों के लिए सबसे क्रूर रहा। लॉकडाउन में फंसे लाखों मज़दूर बिना भोजन, बिना सुविधा पैदल अपने गांवों की ओर चल पड़े। कई रास्ते में दम तोड़ बैठे। तब देश ने पहली बार उनकी उपस्थिति को महसूस किया—पर वह महसूस कुछ समय के लिए था।

“मैं मजदूर हूँ” कहना गर्व की बात होनी चाहिए, न कि पीड़ा की। लेकिन जब तक मजदूरों को सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व नहीं मिलता, तब तक यह पंक्ति सिर्फ एक सिसकी बनी रहेगी:

मेरी थकान किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं,

मेरा दर्द किसी नीतिगत दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं,

मैं निर्माण करता हूँ दूसरों के सपनों का,

पर मेरा अपना सपना भूख से हार जाता है।”

“मैं मज़दूर हूँ, मेरा न जाने दर्द कोई”—इस खबर को सिर्फ पढ़िए नहीं, समझिए। मजदूर केवल श्रमिक नहीं, समाज का निर्माता है। उसकी वेदना को नीति, सम्मान और हक़ में बदलना ही किसी भी सभ्य समाज का असली विकास है।

हृदेश कुमार